正當「撿到槍」在台灣變成一個俏皮的流行用語,世界各地仍持續進行著真實的戰爭或武裝衝突,例如阿富汗、敘利亞、葉門、索馬利亞、利比亞、中非共和國等。「我們如何可以制止戰爭呢?」蘇珊‧桑塔格(Susan Sontag)用這個問題當作起點,開展其討論影像能否反暴力的著作—《旁觀他人之痛苦》(Regarding the Pain of Others)。

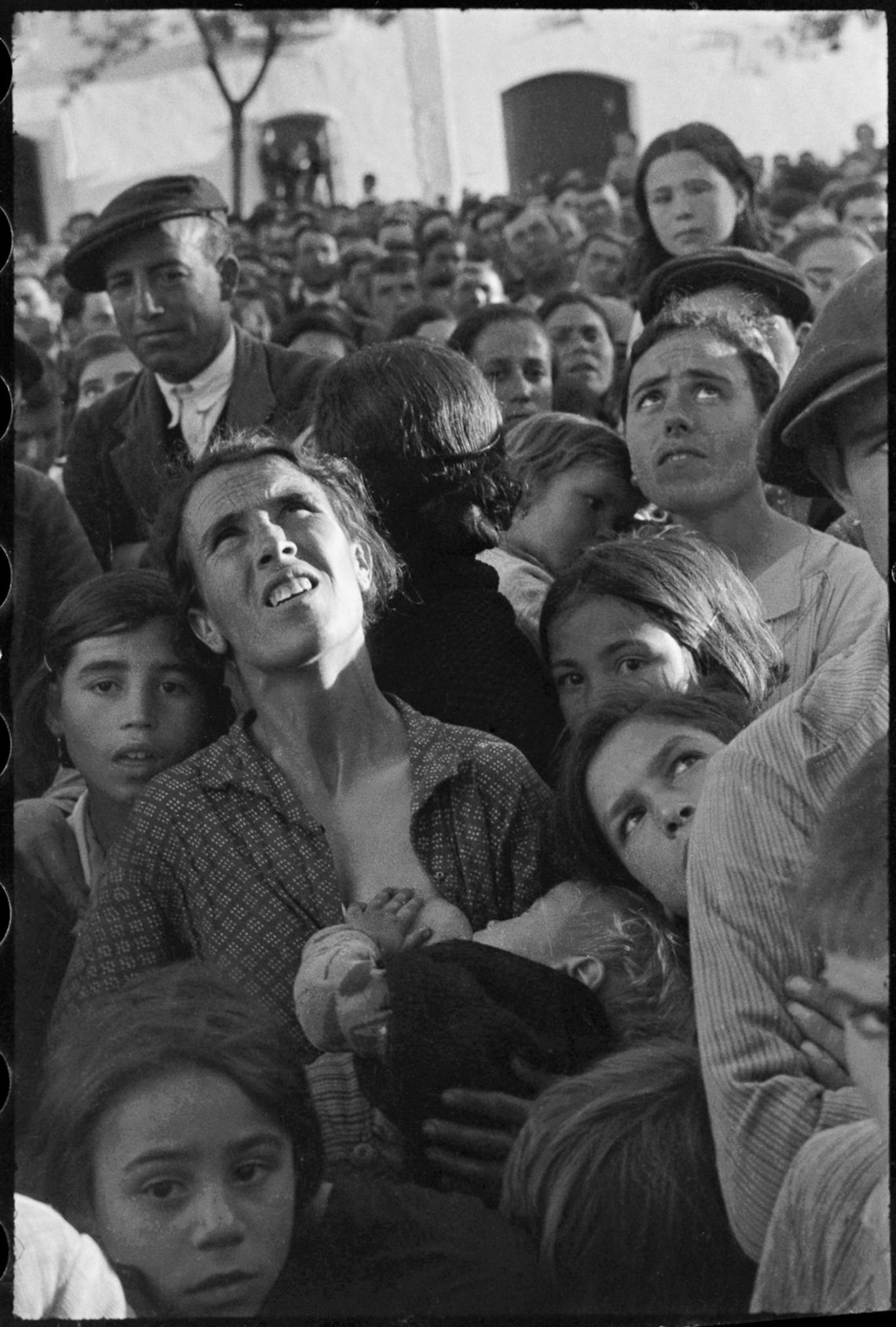

首先,在桑塔格看來,照片對於慘絕人寰的揭露,未必能夠遏止戰爭、內戰、械鬥、私刑等暴力行為。

固然如她所言,「照片的優勢在於它結合了兩個徹底相反的特色。一方面,它們的客觀性是『與生俱來』的。然而它們又總是、必然會有一個觀點。它們是真實事物的記錄,……然而它們又是對真實事物的見證,……既是客觀記錄又是個人證詞,既是對某一時刻的忠實複寫或謄抄,又是對那個現實的詮釋……」

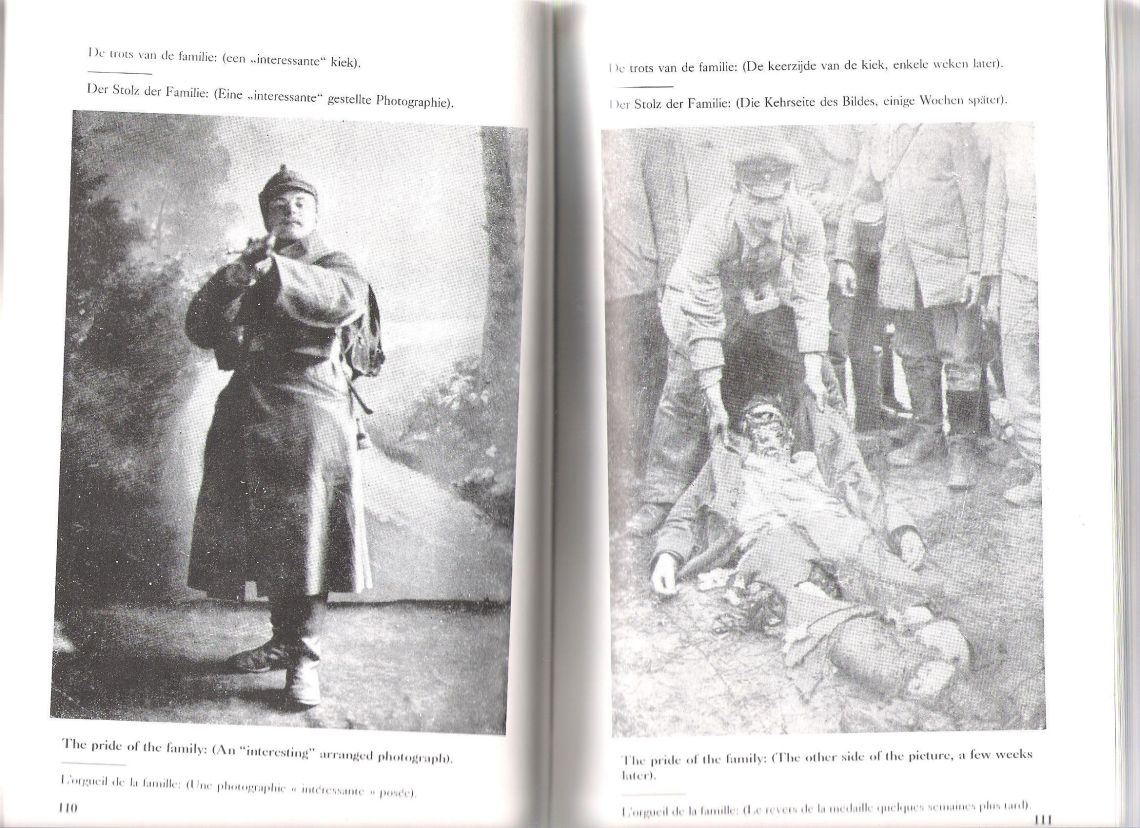

然而正是因為照片既記錄了事物的真實,在取材角度上又不可避免地涉及攝影者主觀的判斷與詮釋,再加上照片閱讀者的歷史失憶、意識形態以及錯誤解讀等因素,照片不僅在意義層面上可能受到繞圖文字所誤導,甚至連照片作為真實的複製者這一層面上,都可能有所問題—一張照片呈現到觀眾面前的結果,可能依序受到攝影者的編導擺拍、編輯者的篩選裁切,還有來自國家與媒體業者的影像審查制度的影響。

在此情形下,戰爭等暴力影像帶來的自然未必是同情、憐憫、反戰的意志與和平的祈願,反而可能是以戰止戰的正義之心、以暴易暴的愛國之情,還有藉操弄相關影像以獲取政經利益的負面犬儒主義。

就算戰爭等暴虐照片未經編派變造,未經意識形態誤導,沒有激發積極的義憤之心或消極的戰禍不可避免論,而是導引出純然的同情與憐憫心,仍可能無法產出反暴力與遏抑戰爭的具體結果。

畢竟桑塔格說:「……憐憫是一份不穩定的感情,若不形諸行動的話,它會萎凋。……認為影像帶出的悲憫之情,能令……遠方的受害者與優哉游哉的觀眾變得天涯若毗鄰起來,根本不切實際,徒然掩蓋了我們與權力之間的切實關係。我們感到憐憫,指的是我們感到自己不是釀造災痛者的幫兇。我們的憐憫宣告了我們的無辜清白,以及我們宛如真切的無能為力感。」

若光是照片未必能夠反戰,那麼誰才真正握有止戈的決定性金鑰呢?在桑塔格看來,是我們自己,而等待我們使用的和平之鑰有下列三把。

第一把,確認並克制我們與生俱有的暴虐本能。桑塔格引用或提及哲人柏拉圖、精神分析學家佛洛伊德、保守主義大儒艾德蒙‧柏克(Edmund Burke)、戲劇評論家威廉‧黑茲利特(William Hazlitt)、情慾理論家喬治‧巴他以(Georges Bataille),藉以證明大部分表呈暴虐受創軀體的圖像,都會撩起觀者心中的淫邪趣味,進而指陳人類天性之一就是愛戀暴虐。

而確認不論何時何地,名曰不義或正義、聖戰或反恐,人——包括我們自己——都在欣賞他人「撿到槍」,或是自己「撿到槍」而做些可怕又流淌暴虐執爽的不仁之事,進而去克服這些卑下的生物本能,就是我們所擁有的第一把和平之鑰。

第二把,思考戰禍與暴力的結構,並反省自己在其中所處的位置。桑塔格說:「……影像最多只是一項邀請:去注意、反省、學習和檢討建制當局如何自圓其說地解釋災難原由的文飾辭令。誰導致照片中的災難?誰要負責任?這可以原囿嗎?這是無可避免的嗎?於今為止的世局中有哪些是我們一直接受但其實應該挑戰的情況呢?」她甚至說:「……去反省為何身處於同一張地圖上,我們如此矜貴,他們如此潦倒……」

「沒有人能在思想之時同時揮拳槌人。」桑塔格一方面肯定思考與自省對於釐清暴亂結構的價值,另一方面也指出人至少在求索思省的當下,無暇動用武力獲取淫猥快感。

第三把,行動。我們在克服對於暴虐的本能快感,進而思索一連串關於戰禍的結構性問題之後,仍不免與止戰之間有一道鴻溝;唯有行動,才能跨越這道鴻溝。桑塔格在此雖未全面開展她所謂行動的內涵,但透過她對於攝影家傑夫‧沃爾(Jeff Wall)的巨型攝作〈亡軍對話(仿1986年冬蘇聯紅軍於阿富汗莫哥城受襲案的視象)〉所為的鉅細靡遺分析,我們可以多少管窺她心中對於行動的初步藍圖。

簡言之,〈亡軍對話〉雖是基於真實歷史事件而創造想像的編導擺拍攝影,是桑塔格所稱「證據文件的對立面」,然而這虛構的影像卻透過沙場亡軍不可能又很逼真的言笑閒聊,創造了不同於複製式真實的精神與思辨式真實。

這種真實並非透過亡者以抗議與控訴戰端的眼神凝望讀者,從而產生出來;相對地,這些逝軍無不對包括我們在內的活者極度漠然,好像他們其實都明白一點—我們真的無法想像身歷戰禍是怎麼一回事。沃爾這種只是呈現難解的真實,且拒絕用特定詮釋或答案作出意識形態召喚的手法,就給出了一個思辨空間,讓我們作為讀者,可以從攝影固有的客觀性與詮釋性幻象解放出來,並盡量迫近難以忍受的真實內核—我們真的永遠也不懂。

謙卑地承認我們永遠也不懂,才可以避免自以為義或自以為悲憫,也才可以避免義憤或悲憫過後「做了太多」,或是什麼也沒做所導致的悲觀失落與麻木不仁。在永遠也不懂的起點上,我們才能平等地對待自我與差異他者,進而展開溝通、共感與行動的止戈方案。而這個行動方案勢必是漫長而艱困的。